Flandes está en el mapa a golpe de pinceles. Punto cardinal del comercio medieval europeo, las fructíferas tierras belgas sembraron mercaderes y dieron manzanas únicas en la Historia del Arte. La exquisita pintura flamenca, detallista, botánica, sedosa y tangible, regaló al mundo una forma de expresión casi inconcebible, un legado que competía directamente con el talento de Dios. De ese panteón que empataba con lo divino (y que era, sin embargo, humano y humanista), destacó un iluminado que, de alguna manera, sacó las primeras fotografías de nuestra era. Hablo, claro está, de Jan Van Eyck.

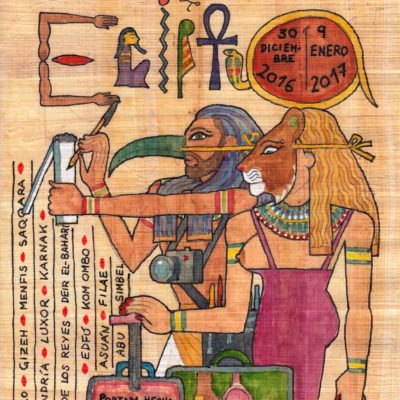

Durante los cinco primeros días de Abril del 2015 tuve la suerte, estúpidamente romántica, de poder pintar donde este gran creador lo hizo 600 años antes, en pie en los mismos suelos que pisó, bajo un cielo que también estuvo sobre sus hombros. Las cosas han cambiado mucho desde el siglo XV, y cuando uno camina por las empedradas callejuelas de Brujas o navega por su sistema de canales, puede estar tranquilo de que al cruzar la siguiente esquina no surgirán asaltadores de caminos, ni inquisidores sedientos de fe, ni pestes negras; solo ha de tener cuidado de salir con la batería del móvil bien cargada, porque solo querrá hacerse selfies allá donde mire. Y precisamente estará en el lugar donde siglos atrás se realizó uno de los primeros y mejores selfies nunca vistos, el que en 1433 probablemente se pintara el artista del que hablamos. Mirando a los ojos a ese hombre de turbante rojo, uno se pregunta: ¿cómo puede aguantar tanto tiempo sin parpadear? Así de vivas están sus obras.

La pintura flamenca, con nuestro líder en cabeza, tuvo entre sus filas a otros genios merecedores de mención: Robert Campin, el posible Maestro de Flémalle, gran pionero de la técnica al óleo; Rogier Van der Weyden, que una vez pintó un descendimiento que jamás he podido olvidar; Hans Memling, que se atrevió a asomar entre las pinceladas de una de sus propias obras; Petrus Christus, que superó al anterior reflejándose en un espejo convexo… Y pronto llegarían Hieronymus Bosch, El Bosco, con su horda de imaginativas criaturas, o Pieter Brueghel el Viejo, quien llegó a ser capaz de pintar cien refranes en un cuadro. Van Eyck, que llevó al extremo la idea de aglutinar los colores con aceite de linaza en vez de huevo o grasa animal (lo que permitía mayor precisión, trabajar con más tiempo de secado y dotaba a las obras de mucho más brillo), dio la patada final a la pintura al temple y tuvo como consecuencia a este sinfín de seguidores. Como ya dije, Flandes fue, a finales de la Edad Media y principios del Renacimiento, un punto estratégico para el comercio europeo. Pero su inmortalidad se la debemos a sus pintores.

Aunque fue en Brujas donde nuestra estrella trabajó la mayor parte de su vida, y donde posiblemente concibió El Matrimonio Arnolfini o La Virgen del canónigo Van der Paele, es en Gante donde se halla su obra maestra más excelsa: El Políptico del Cordero Místico. Esta obra monumental, que por sí sola es capaz de hacer padecer Síndrome de Stendhal a quien la mira, fue en sus tiempos tan apreciada que había quien hacía peregrinaje por Europa para verla. Su historia es, de hecho, bastante agitada: no se sabe qué partes fueron pintadas por su hermano, Hubert Van Eyck, y cuales se deben a Jan. El retablo, que cuenta con la friolera de doce paneles pintados con detalle microscópico y profundidad astronómica, se tuvo que esconder durante los conflictos entre católicos y protestantes de los siglos posteriores. Tras la Revolución Francesa, el políptico fue dividido. Por si fuera poco, un accidente y un previo incendio quebraron al cordero, y la adoración quedo dividida durante demasiado tiempo. En 1918 la pintura volvió a reunirse, cuando los alemanes devolvieron algunas tablas tras el Tratado de Versalles. En 1934, un ladrón robó la tabla de los Jueces Íntegros, y aún hoy, tras confesar su delito y morir, se desconoce su paradero. A esto se suma que los nazis estuvieron a punto de volar todo el retablo cuando, después de esconderlo en una mina de sal, vieron que perderían la guerra… La obra de Jan Van Eyck inspiró a todos los pintores que le sucedieron, pero como se ve, podría ser también fuente de inspiración de muchas películas.

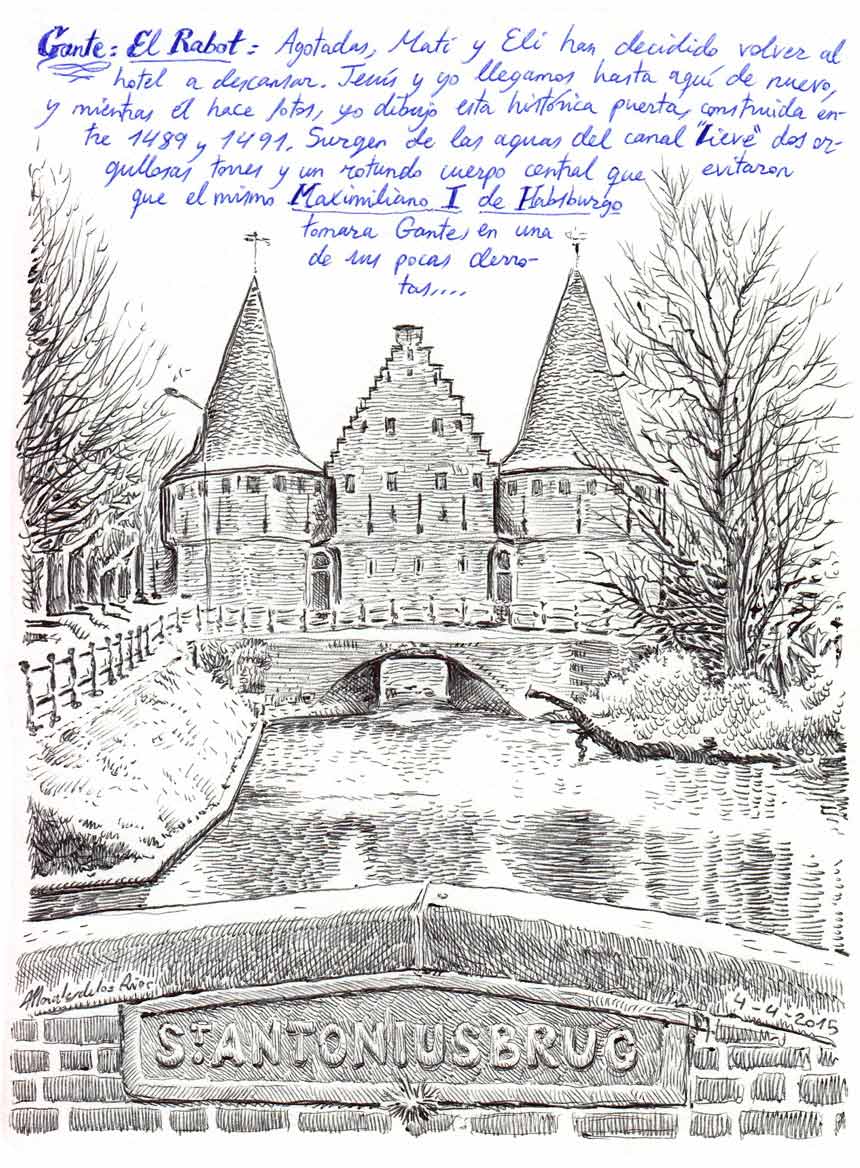

Pero en Brujas y Gante no todo es óleo y pigmentos. Como ya dije, durante la Semana Santa del 2015 recorrí boquiabierto sus calles y canales, acompañado además de mi gran amigo peregrino Jesús Gámez, su amiga Eli y mi compañera de aventuras y entuertos Mati Rodríguez. Allá donde íbamos, las fachadas de ladrillo rojizo nos escoltaban; los escaparates, en plena celebración de la Pascua, seducían nuestro paladar con conejos de chocolate (¡y chocolates con formas de conejos más picantes!); taxis y caballos se mezclaban en un tráfico calmado y atemporal; y los cisnes, amos y señores del Flandes acuático, flotaban por doquier con elegancia mitológica. En Brujas tuvimos la suerte de disfrutar de su historia visitando el Historivm del Palacio Provincial; de entrar en trance con la música no lucrativa del arpista Luc Vanlaere; de admirar la Madonna que Miguel Ángel esculpiera para la ciudad en 1504; de tomar té ante uno de los cuatro molinos que quedan en pie (¡fueron veinte!); y de confundirnos ante la supuesta Sangre de Cristo, un moho milenario de ADN dudoso depositado en un relicario, y que te dejan mirar fijamente durante 30 segundos… Eso sí, siempre y cuando hayas pagado 2€ y no pongas cara de tener náuseas. En Gante fueron inolvidables las visitas a la Catedral de San Bavón y un tímido Bach que asomó corcheas a través de sus muros durante el Viernes Santo; las vistas de la Iglesia de San Nicolás desde la Atalaya; la noche de cervezas kilométricas en el Bar “Dulle Griet” (donde, además, uno ha de dejar un zapato en prenda antes de beber como un cosaco); y la tarde dibujística-fotográfica con mi amigo Jesús, otro pequeño peregrinaje que tuvo por etapas El Ángel Exterminador del escultor Tom Frantzen, El Rabot del Canal Lieve y el Café “Trolleehelder”, más plagado por trolls que por humanos. Tampoco han de olvidarse el Castillo de los Condes de Flandes y la mágica imagen que forma contra cielo y agua; ni el curioso Museo del Folklore, almacén de rarezas que vale la pena presenciar.

El hechizo de ambas ciudades de Bélgica aún perdura. Flandes, como se deduce, es un lugar al que se debe ir. Tal vez, incluso, un sitio del que no se debería salir. Más si tenemos en cuenta que pocas veces tiene uno la oportunidad de estar como pintado en un paisaje al óleo. Y aún más todavía si ese cuadro está elaborado con tanta elegancia y detalle, y está firmado por el mismo Jan Van Eyck.

Pablo Morales de los Ríos

4 de Septiembre de 2015

COMPRAR / BUY

Descarga digital – PDF

Páginas: 40

Tamaño: 21,0 x 14,8 cm (A5)

Precio: 9.99 €